はじめに

本記事では「坐骨」について詳しく解説します。

坐骨は、お尻の下にある骨で、座る時に体重を支える重要な役割を担います。「ざこつ」と読み、骨盤の底部に位置しています。他にも坐骨の特徴、位置、およびその周辺の筋肉や脂肪との関連性を解説します。さらに、坐骨結節についても触れ、その構造、位置、及びサドルの形状や運動パフォーマンス、坐骨神経痛との関係を探ります。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

坐骨(ざこつ)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

坐骨とは

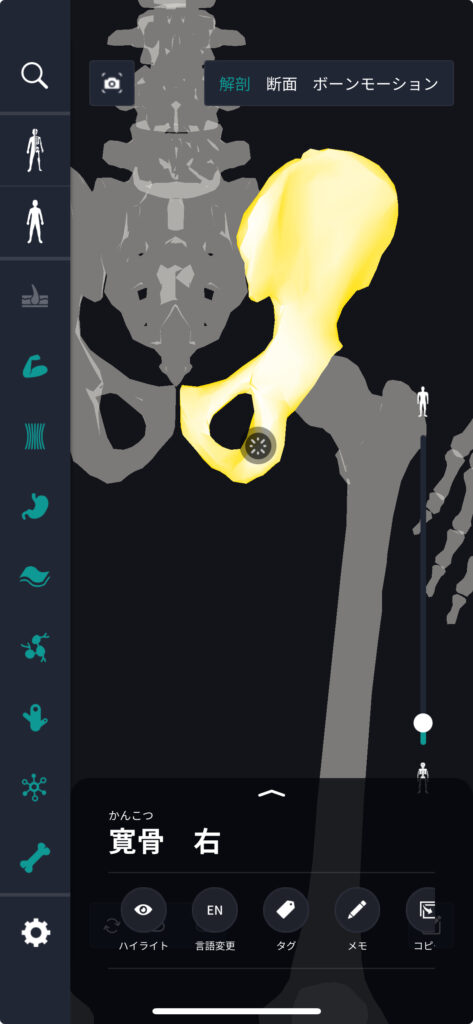

坐骨は骨盤底部に位置する重要な骨です。座っている際、椅子や床と接触する部分にあたります。この骨は、お尻の筋肉や脂肪がクッションとして働く上で重要な役割を担っています。人体解剖図を見ると、骨盤を構成するその他の骨、例えば腸骨や恥骨といった骨と共に、その位置関係や連携が分かります。

坐骨の読み方

「ざこつ」と読みます。漢字からも分かるように、「坐」は座る、「骨」は骨を意味し、直訳すると「座るときに使う骨」という意味になります。

坐骨の特徴

坐骨は体重を支える機能を持っています。お尻の筋肉や脂肪層と連携していて、体重を効率的に分散させています。

坐骨の場所・位置

坐骨は骨盤の底部、具体的には腸骨と恥骨の後方に位置しています。座るときに体重がかかる部分で、この骨の上に座ることになります。

坐骨の覚え方

「座るときに体重がかかる骨」というイメージを持つことで、坐骨を覚えやすくなります。

坐骨の英語・ラテン語

英語では「Ischium」と呼ばれ、ラテン語では同様に「Ischium」と表されます。

坐骨の豆知識

坐骨は、単に体重を支えるだけでなく、お尻の周りの筋肉、特に大臀筋とも密接に関わっています。また、長時間同じ姿勢で座り続けることで圧迫されやすく、不快感や痛みの原因にもなり得ます。座る際の姿勢やクッションの使用が、これを防ぐ上で役立つことがあります。

坐骨に関連する組織:坐骨結節の特徴

坐骨結節は骨盤を構成する骨の一つで、その形状は人によって異なりますが、一般的には突出した形状をしています。坐骨結節は、座位をとる際に大部分の体重を支える役割を担っているため、非常に丈夫に作られています。また、複数の筋肉、靭帯がこの部分に付着しており、身体のバランスや動きを調整する上で重要な役割を果たしています。

坐骨に関連する組織:坐骨結節の場所・位置

坐骨結節は、骨盤の後方下部に位置しており、両側の大腿骨の間に位置しています。骨盤を構成する他の骨と同様に、坐骨結節もまた左右一対あります。坐骨結節の位置は、手のひらを自分のお尻の下に滑り込ませ、体重をかけると確認することができます。座っているときに感じる硬い部分が坐骨結節です。

坐骨に関連する組織:坐骨結節の豆知識

自転車や馬に乗る際に使用するサドルの形状は、坐骨結節の位置に基づいて設計されています。このため、サドルを選ぶ際にこの点を考慮することで快適な乗り心地を得られます。

また、ランナーにとって坐骨結節は重要な骨です。ランニングなどの運動をする際には、坐骨結節に付着している筋肉が活発に動くため、この部分の強化や柔軟性の向上がパフォーマンス向上につながります。

次に坐骨神経痛との関係です。座りすぎや不適切な座位は、坐骨結節周辺の圧迫を引き起こし、坐骨神経痛のリスクを高めることが知られています。適切な休息や正しい姿勢を保つことが重要です。

坐骨結節に関する知識は、日常生活やスポーツのパフォーマンス向上、さらには健康の維持に役立ちます。この小さな骨が、私たちの身体の動きや健康に与える影響は大きいのです。

坐骨のクイズと正答

Q:人体で坐骨はどこに位置しているか?

A:骨盤の底部、腸骨と恥骨の後方に位置しています。

Q:坐骨の英語名は何でしょう?

A:Ischium

まとめ

今回は「坐骨」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!