はじめに

本記事では「膝窩動脈」について詳しく解説します。膝窩動脈は、膝の裏側を流れる主要な血管であり、下肢への血液供給に重要な役割を担っています。この記事では、膝窩動脈の解剖学的位置、機能、関連する健康問題、そしてそれらの問題への対処法について説明します。また、膝窩動脈の病理が何であれ、その診断と治療の選択肢についても触れていきます。身体的な健康を維持するためには、このような体の各部位の仕組みを理解することが重要です。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

膝窩動脈(しっかどうみゃく)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

膝窩動脈とは

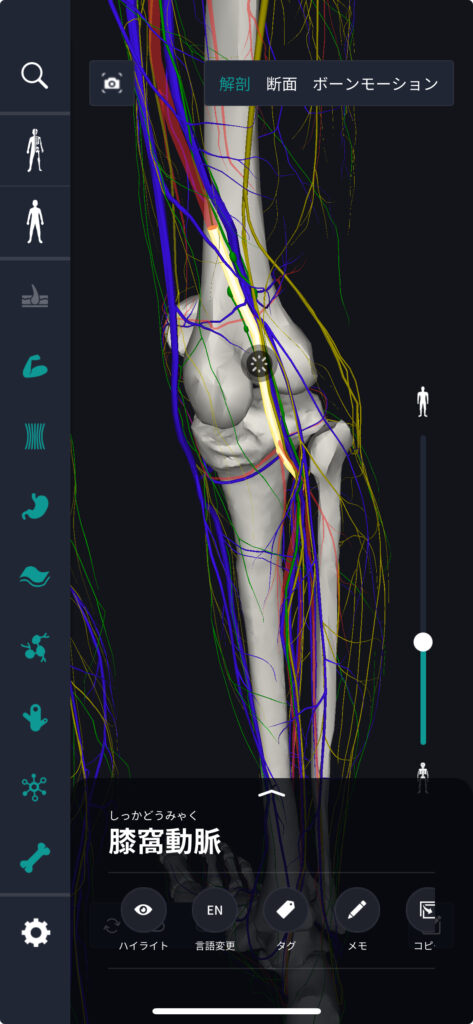

膝窩動脈は、下肢の血液循環を担う重要な血管の一つで、特に膝の裏側、膝窩と呼ばれる部分に位置しています。この動脈は、大腿動脈から分岐し、膝窩を通って下腿の動脈へと続いています。人体解剖図を用いて詳しく掘り下げてみましょう。

膝窩動脈の読み方

膝窩動脈は、「しっかどうみゃく」と読みます。日本語での名称は、その位置する部分、すなわち「膝の窩(くぼみ)」に由来しています。

膝窩動脈の特徴

膝窩動脈は、下肢への血液供給において中心的な役割を果たしています。この動脈が膝窩部を通過する際、いくつかの重要な枝動脈を分岐させ、周囲の組織や筋肉に酸素や栄養を供給しています。

膝窩動脈の場所・位置

人体解剖図に基づくと、膝窩動脈は膝関節の直後、大腿骨の下端付近で大腿動脈から分岐し、膝の裏側を下っています。この位置により、膝が曲がる動作の間も効率よく血液が供給される設計となっています。

膝窩動脈の覚え方

この動脈の位置を覚える一つの方法は、「膝を曲げると窩(くぼみ)ができる場所に、重要な動脈がある」ことを頭に入れることです。また、膝窩動脈の英語名称やラテン語名称を覚えることも役立ちます。

膝窩動脈の英語・ラテン語

膝窩動脈の英語名は Popliteal Artery 、ラテン語では Arteria Poplitea と言います。これらの名称は、膝窩(popliteal)という言葉から来ており、膝の窩(くぼみ)に位置する動脈という意味が込められています。

膝窩動脈の豆知識

膝窩動脈は、その位置から膝の怪我や外傷に影響を受けやすい部分です。しかし、周囲を強靭な筋肉や腱に守られているため、実際には比較的損傷を受けにくい構造となっています。また、この動脈を通過する血液量は、安静時よりも運動時に大幅に増加します。

膝窩動脈に関連する組織:膝関節の特徴

膝関節は、人体の中でも特に複雑な関節の一つです。その構造は大腿骨、脛骨、および膝蓋骨から成り立ち、これらの骨は膝窩動脈によって栄養を供給されます。この動脈は膝の裏側、膝窩(けいか)と呼ばれる部位を通り、関節や周囲の筋肉に必要な酸素や栄養を送ります。膝関節の滑らかな動作と、歩行や走る時の衝撃吸収にはこの供給系が不可欠です。

膝窩動脈に関連する組織:膝関節の場所・位置

膝窩動脈は、大腿動脈から分岐し、膝の後部を通って下肢へと血液を供給します。膝関節自体は下肢の中央部に位置し、体重を支え、歩行時には最大の負荷がかかっています。この関節を有することで人は立った姿勢を保ち、様々な動作を行うことが可能となります。膝窩動脈はこの動作をサポートし、膝関節の健康を保つための重要な役割を果たしています。

膝窩動脈に関連する組織:膝関節の豆知識

膝関節の興味深い豆知識として、人の膝が声を出す現象があります。歩く、走る、あるいは膝を曲げ伸ばす際に「ポキポキ」と音がすることがよくありますが、これは関節内の気泡がはじけることで起きると考えられています。ただし、この音が痛みとともに発生する場合は、膝窩動脈を含む膝関節に何らかの問題が生じている可能性があり、注意が必要です。

膝関節の健康を守るためには、適切な運動、バランスの良い食事、十分な休息が不可欠です。特に、膝窩動脈を通じて膝関節への十分な血流を確保することは重要です。運動やストレッチを行うことで血流を促進し、膝関節の柔軟性と強度を保つことができます。

このように、膝窩動脈と膝関節は密接に関連しており、互いの健康が整っていることで、快適な日常生活を送ることができます。膝関節の痛みや異常を感じた場合には専門の医師の診断を受けることをお勧めします。

膝窩動脈のクイズと正答

Q:膝窩動脈が供給する主な部位はどこでしょう?

A:下肢、特に膝窩周辺の組織や筋肉に酸素や栄養を供給しています。

まとめ

今回は「膝窩動脈」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!