はじめに

本記事では「坐骨神経」について詳しく解説します。坐骨神経痛は、下半身に痛みやしびれを引き起こす症状の一つで、多くの場合、腰から臀部、足にかけての坐骨神経を圧迫または刺激することで発生します。この記事では、こうした坐骨神経痛の原因、一般的な症状、治療法、予防策について、医学的見解とともに紹介します。また、日常生活での注意点や、坐骨神経痛に役立つエクササイズも提案します。この深い理解は、坐骨神経痛に有効な対処法を見つける手助けとなります。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

坐骨神経(ざこつしんけい)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

坐骨神経とは

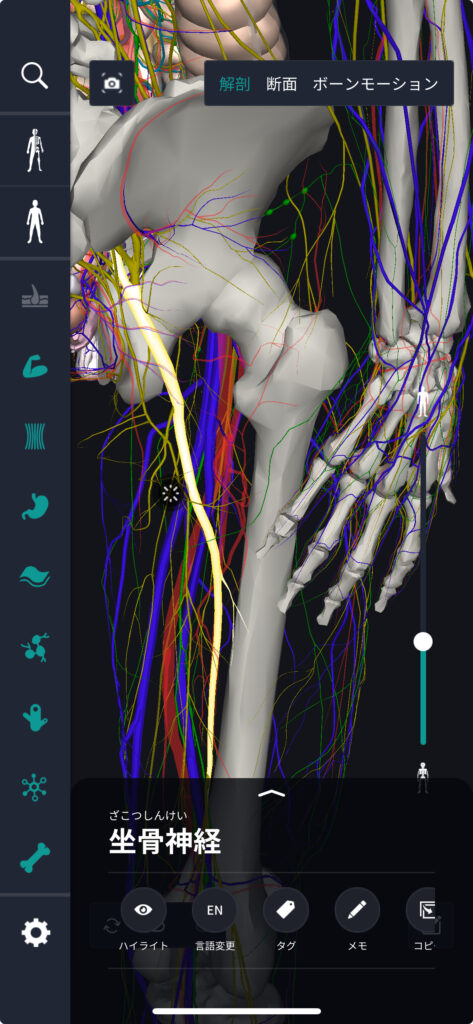

坐骨神経は、人間の体内にある最大かつ最も太い末梢神経です。脊髄の下部から伸び、臀部を通り足まで至るこの神経は、足の動きや感覚に欠かせない役割を担っています。身体の操作や感覚の伝達に重要なこの神経について、人体解剖図を基に詳しく解説します。

坐骨神経の読み方

「坐骨神経」という言葉は、「ざこつしんけい」と読みます。日常生活ではあまり耳にしない専門的な用語ですが、その機能や重要性を理解するには覚えておくと良いでしょう。

坐骨神経の特徴

坐骨神経は、その長さと太さが特徴的です。身体の深い部分から降りてくることから、「身体の電信柱」とも喩えられることがあります。この神経が傷つくと、歩行困難や感覚障害などさまざまな症状が現れる可能性があります。

坐骨神経の場所・位置

人体解剖図を見ると、坐骨神経は腰部の最下部から始まり、臀部を経て大腿部の裏側を通り、下腿に至るまでのコースをたどります。その途中で、複数の小さな神経に分岐し、脚全体に神経信号を送っています。

坐骨神経の覚え方

坐骨神経の位置を覚えるためには、「腰から足までの最大の道」というフレーズが役立ちます。また、人体解剖図を参照しながら、その経路を追うことで、より詳細な位置関係を理解することができます。

坐骨神経の英語・ラテン語

英語では「Sciatic Nerve」、ラテン語では「Nervus Ischiadicus」と表されます。医学や生理学の分野では、これらの用語が一般的に使用されます。

坐骨神経の豆知識

坐骨神経痛は、坐骨神経が圧迫されたり炎症を起こしたりすることで引き起こされます。座り仕事が多い現代人にとっては、身近な健康問題の一つです。適切な体位やストレッチ、運動は坐骨神経痛の予防に役立ちます。

坐骨神経に関連する組織:脊髄の特徴

脊髄は、脳からの信号を全身に伝えるとともに、身体からの感覚情報を脳に伝える役割を果たします。この神経の通り道として、脊髄は非常に重要な機能を持ちます。特に、坐骨神経は脊髄の特定の部位から分岐するため、脊髄の特徴を理解することが、坐骨神経の機能や痛みの原因を理解する鍵になります。

坐骨神経に関連する組織:脊髄の場所・位置

脊髄は、脊椎(背骨)に囲まれた管の中を通っています。脊椎は、首から腰まで続く一連の骨で、これにより脊髄は物理的な保護を受けています。坐骨神経は、脊髄の下部、具体的には腰椎と仙骨の間から出てきます。この脊髄と坐骨神経の関係は、坐骨神経に発生する問題の多くが脊髄の特定の部位の問題に起因することを示しています。

坐骨神経に関連する組織:脊髄の豆知識

脊髄は、人によって少しずつ長さが異なりますが、一般的には成人で約45cmの長さです。また、脊髄には多数の神経が含まれ、これらが全身への命令と感覚情報の伝達を担っています。興味深いことに、脊髄は生命活動の基本となる多くの反射動作を制御しています。たとえば、手が熱い物に触れた時、その情報は脊髄を通じて迅速に処理され、手を引く反応が生じます。このような反射は、脳が意識的に反応するよりもずっと速いです。

脊髄と坐骨神経の関係は、私たちの身体機能において非常に重要です。脊髄から伸びる坐骨神経が、私たちの下半身への運動と感覚を司っているため、この二つの健康を保つことが、全体の健康維持に直結します。脊髄の健康を損なうような事態は、坐骨神経を通じてさまざまな不快感や機能障害を引き起こす可能性があるため、日頃の姿勢や運動、怪我の予防に注意を払うことが大切です。

坐骨神経のクイズと正答

Q1. 坐骨神経は体内のどの部分を通過するか?

A1. 腰部から臀部を経て下腿に至る

Q2. 坐骨神経の英語名は何か?

A2. Sciatic Nerve

この記事を通して、坐骨神経の重要性と役割を理解することができました。人体解剖図を参照しながら、さらに深くその知識を深めてみるのも良いでしょう。

まとめ

今回は「坐骨神経」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!