はじめに

本記事では「足底腱膜」について詳しく解説します。足底腱膜は、足の裏にある厚い膜の一つで、歩行や走行時のクッション役を果たし、足のアーチを支える重要な役割を持っています。この記事では、足底腱膜の構造、機能、足底腱膜炎といった一般的な障害、および予防策や治療法について詳細に説明します。足の健康を維持するためには、足底腱膜のケアが欠かせないため、その重要性と正しいケア方法を学ぶことが大切です。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

足底筋膜(そくていきんまく)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

足底腱膜とは

足底腱膜は足のアーチを支える重要な構造です。歩行や走行時にかかる衝撃を吸収し、足の安定性を保つ役割を担っています。健康な足底腱膜は、快適な歩行やスポーツ活動に欠かせない部分といえます。

足底腱膜の読み方

足底腱膜の正しい読み方は「そくていけんまく」です。腱膜(けんまく)とは、腱が集まった膜状の組織を指します。

足底腱膜の特徴

足底腱膜は、強靱でありながらもある程度の柔軟性を備えています。この性質により、体重を支え、足のアーチを保持することができるのです。

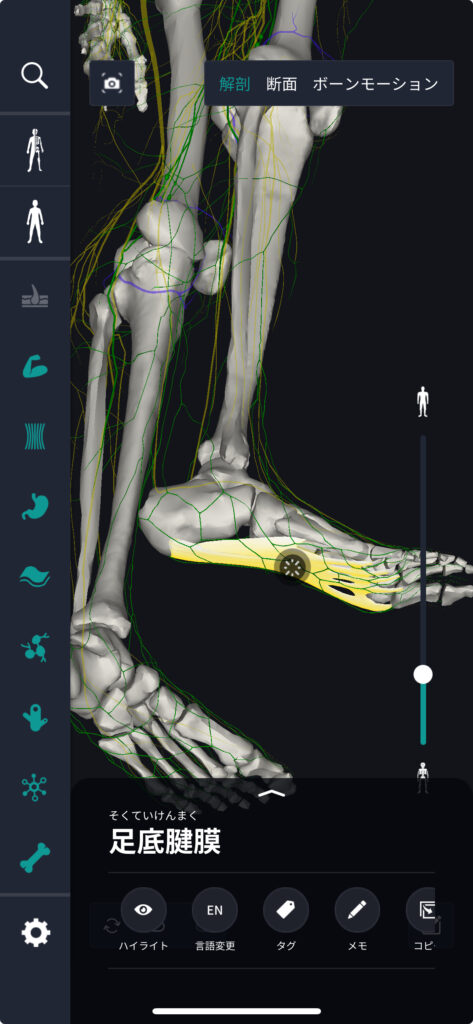

足底腱膜の場所・位置

人体解剖図を用いると、足底腱膜が足の内側に位置していることがわかります。具体的には、かかとの骨(踵骨)から足の前方に向かって広がり、足の指の根本付近についています。

足底腱膜の覚え方

足底腱膜は、”底-そくてい”の部分で、足の”底”にある”腱の膜”と覚えると良いでしょう。また、足のアーチを支えるイメージで覚えるのも一つの方法です。

足底腱膜の英語・ラテン語

足底腱膜は英語で*”Plantar Fascia”、ラテン語では”Fascia Plantaris”*と表記されます。これらの知識は医学的な文献を読む際に役立つでしょう。

足底腱膜の豆知識

足底腱膜炎は、足底腱膜が炎症を起こす病気です。主に長時間立ち仕事をしたり、不適切な靴を履いたりすることが原因で発生することが多い疾患です。

足底腱膜に関連する組織:足のアーチの特徴

足のアーチは、地面と接触していない足の部分を指します。このアーチは、衝撃吸収、重量配分、そして歩行時のバランスを助ける役割を担っています。足底腱膜は、かかとの骨から足の前部にある足趾の骨へと広がる強靭な腱の層です。この腱膜が足のアーチを支え、一歩ごとにかかる衝撃を吸収することで、長時間立っているときや歩行時の疲労を軽減します。

足のアーチは主に2種類あります。一つは内側縦アーチで、もう一つは外側縦アーチです。内側縦アーチは高さがあり、足の内側を支えるメインのアーチです。外側縦アーチは比較的低く、足の外側に位置します。これらのアーチが適切に機能するためには、足底腱膜の健全な状態が不可欠です。

足底腱膜に関連する組織:足のアーチの場所・位置

足のアーチは、足の底面に位置しています。内側縦アーチは、かかとの骨から大趾(親指)の基部にかけて形成されます。これが足の内側の高さを生み出し、歩行時の安定性を提供します。外側縦アーチは、かかとの骨から小趾(小指)の方へと伸びており、内側縦アーチよりも低い位置にあります。

足底腱膜は、このアーチ構造の基盤であり、足の形状を保持し、歩行時の衝撃を吸収する重要な役割を果たします。足底腱膜の炎症や損傷は、アーチの機能不全を引き起こし、足底筋膜炎という疾患状態につながることがあります。

足底腱膜に関連する組織:足のアーチの豆知識

足のアーチの構造は、人によって大きく異なることがあります。一部の人々は高いアーチ(足弓)を持ち、別のグループの人々はアーチがほとんどない、いわゆる平足を持っています。この違いは、遺伝的要因、体重、運動習慣、さらには履いている靴の種類によっても左右されます。

不適切な靴選びや過度の運動は、足底腱膜に過剰なストレスを与え、足のアーチの損傷を引き起こす可能性があります。そのため、足のアーチタイプに合った適切な靴選びや、運動前の的確なストレッチングが重要です。

足底腱膜と足のアーチの健康を維持するためには、適切な体重管理、正しい靴選び、そして定期的な足のストレッチングが重要です。これらの対策により、足のアーチと足底腱膜は適切に機能し、我々の日常生活を健康的にサポートすることができるでしょう。

足底腱膜のクイズと正答

Q. 足底腱膜は体のどの部分に位置しているでしょうか?

1. 足の裏

2. 手のひら

3. 肩

4. 膝

A:1. 足の裏

足底腱膜は、その名の通り足の裏に位置しています。正しく理解し、日々の生活やスポーツ活動に役立てましょう。

まとめ

今回は「足底腱膜」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!