はじめに

本記事では、人体解剖学における専門的な部位の知識を始めに、効果的な勉強法についてご説明します。 人体解剖学では様々な器官や筋肉、骨の名称を覚えるだけではなく、体のどの位置に存在するのかまで覚えなければなりません。そのため、できるだけ効率的に学習する必要があります。 ぜひ本記事を読み、アプリを使うことで、少しでも理解が深まると幸いです。 では今回は「手の屈筋支帯」に関する内容と人体解剖学の勉強方法をご説明します。チームラボボディPro 無料ダウンロード

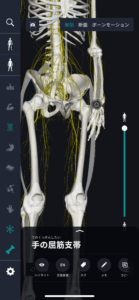

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

手の屈筋支帯とは?

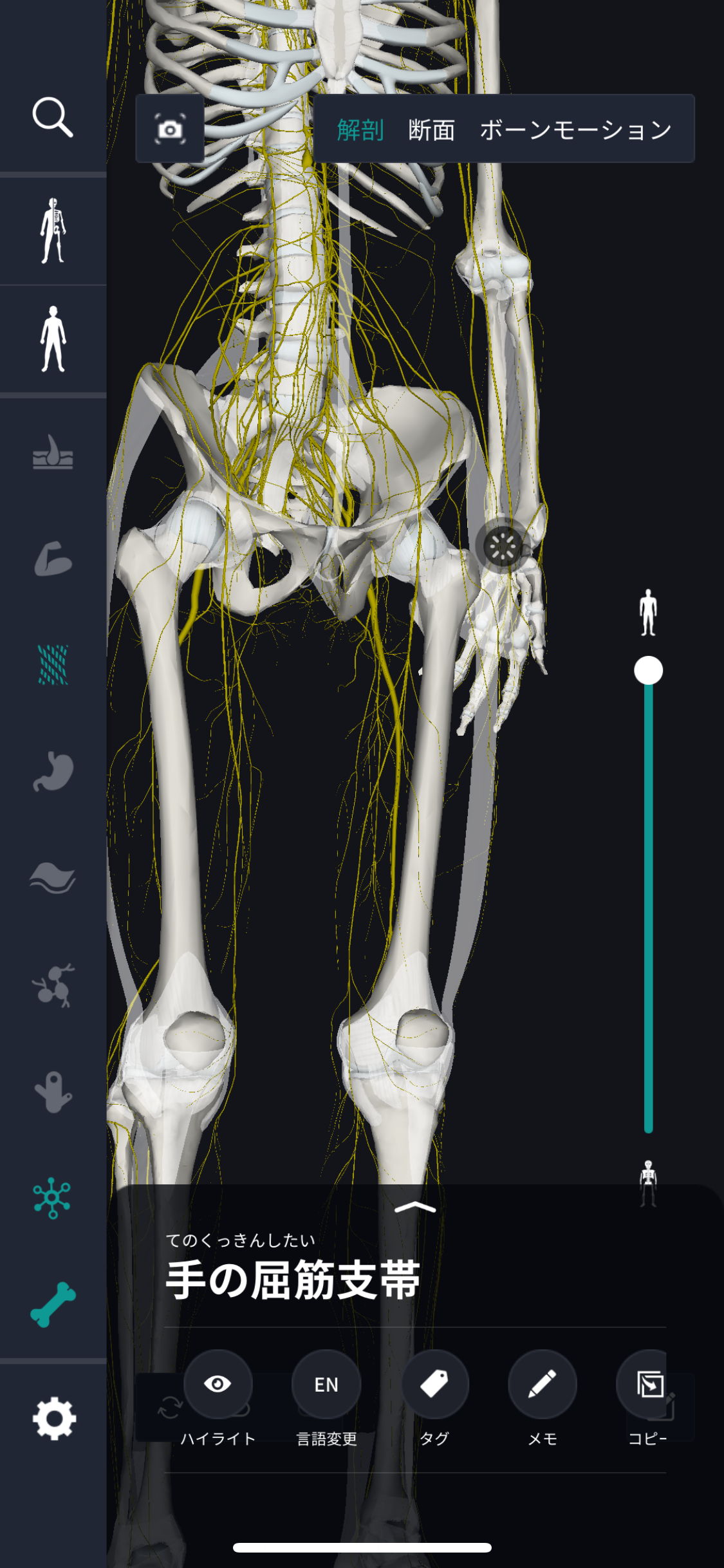

解剖学アプリケーションでは、厳選された解剖学3Dモデルを見ることができます。このモデルでは、表面・断面・神経系など様々な観察方法があります。今回は、解剖学アプリケーションを使ってご説明します。手の屈筋支帯について

手の屈筋支帯は、人間の手の手首部分に位置する重要な構造物であり、屈筋群を手首の内側で保持する役割を果たしております。この屈筋支帯は、強固な結合組織で構成されており、主に尺側手根屈筋と橈側手根屈筋の腱を支持いたします。また、手の屈筋群が効率的に機能するために必要な適切な位置を維持し、手や指をスムーズに動かすのに貢献しております。構造的な観点から申しますと、屈筋支帯は手の解剖学的な安定性を提供し、過度な腱の移動を防ぐことが可能です。屈筋支帯の下には重要な血管や神経が通っているため、この部位の異常や損傷が発生しますと手全体に影響を及ぼすことがございます。特に、手の柔軟な動きを支えるために屈筋支帯が果たす役割は重要であり、日常生活における多くの作業を円滑にする助けとなっております。

学習ポイント

手の屈筋支帯の位置と構造

手の屈筋支帯の位置と構造についてご説明いたします。位置: 手の屈筋支帯は手首の内側に位置しており、手のひら側を横切る形で存在しております。この構造は手根管の近くに配置され、主要な屈筋腱を手首の関節を通じて安定的に保持する役割を果たしています。構造: 構造的には、屈筋支帯は厚い結合組織のバンドでできており、手首を横切る形で配置されています。この結合組織は非常に強固で、腱が手首を通過する際の摩擦や過剰な動きを防ぐのに役立っています。屈筋支帯の下には重要な血管や神経が走行し、手の健康と機能を支えるために重要な役割を担っております。手の屈筋支帯の役割と働き

手の屈筋支帯の役割と働きについてご説明いたします。屈筋支帯の主な役割は、手の屈筋群を手首の内側でしっかりと保持することです。この構造によって、屈筋腱が適切な位置で安定し、手や指の動きがスムーズに行えるようになります。屈筋支帯があることで、腱が手首を通過する際に過度に移動するのを防ぎ、効率的かつ制御された動きを可能にしております。働きとしては、屈筋支帯が手首を支えることで、屈筋群が最大限の力を発揮するのを助けております。この結果、手や指を使用する多くの活動がサポートされ、日常生活におけるさまざまな操作を円滑に行うことができます。また、屈筋支帯は手首の安定性を保つ一方で、血管や神経の保護にも寄与し、手全体の健康と機能を維持するために重要な働きをしております。手の屈筋支帯の英語表記

手の屈筋支帯の英語表記について解説いたします。手の屈筋支帯は英語で「flexor retinaculum」と呼ばれます。この英語名は、構造物の機能と位置を直接的に表しています。「flexor」は「屈筋」または「屈曲させる筋」を意味し、手や指を屈曲させる機能を持つ筋肉群を示します。一方、「retinaculum」は「支帯」または「保持するためのバンド」を意味し、筋肉や腱を一定の位置に保持するための結合組織を指しています。したがって、「flexor retinaculum」は、屈筋群を手首で保持する役割を持つ結合組織のバンド全体を表す名称となります。この名称は、解剖学的な文脈において、手首の内側の特定の構造物を正確に識別するために使用されます。また、同義語として「transverse carpal ligament」も使われることがありますが、こちらはより具体的に、その支帯が横方向に手首を横断していることを示しています。人体解剖学の勉強法

人体解剖学のアプリケーションを活用した具体的な勉強方法についてご説明いたします。過去の学習履歴を確認し、反復練習

解剖学の学習履歴を確認し、効果的に反復練習するためのステップは以下の通りです。 1.アプリケーションで学習履歴を確認するアプリケーションで学習履歴を確認することは、解剖学の学習を効果的に進めるための重要なステップです。まず、アプリを起動し、メインメニューから学習履歴のセクションに移動します。多くの解剖学アプリは、進捗状況をグラフやリスト形式で表示し、どの部位について学んだか、どれくらいの時間を費やしたかを視覚的に確認できるように設計されています。

このデータを活用することで、自分がどの分野で強みを持ち、どの分野でより多くの時間と努力を費やす必要があるかを把握することができます。専用のタグやノート機能を利用して、特に苦手な部位や再学習が必要な箇所をマーキングすることもおすすめです。学習履歴を定期的に確認し、過去の学習内容を振り返ることで、効率的な復習と理解の深化につながります。

具体的にメモ機能を活用する

学習中に気づいたことやポイントを忘れないようにメモします。メモ機能には、文字入力や画像保存、書き込みメモなど用途に合わせて使い分けることができます。メモをタグ付けして、後から確認しやすくしましょう。