はじめに

本記事では、人体解剖学における専門的な部位の知識を始めに、効果的な勉強法についてご説明します。

人体解剖学では様々な器官や筋肉、骨の名称を覚えるだけではなく、体のどの位置に存在するのかまで覚えなければなりません。そのため、できるだけ効率的に学習する必要があります。

ぜひ本記事を読みアプリを使うことで、少しでも理解が深まると幸いです。

では今回は「胸骨舌骨筋」に関する内容と人体解剖学の勉強方法をご説明します。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

胸骨舌骨筋とは?

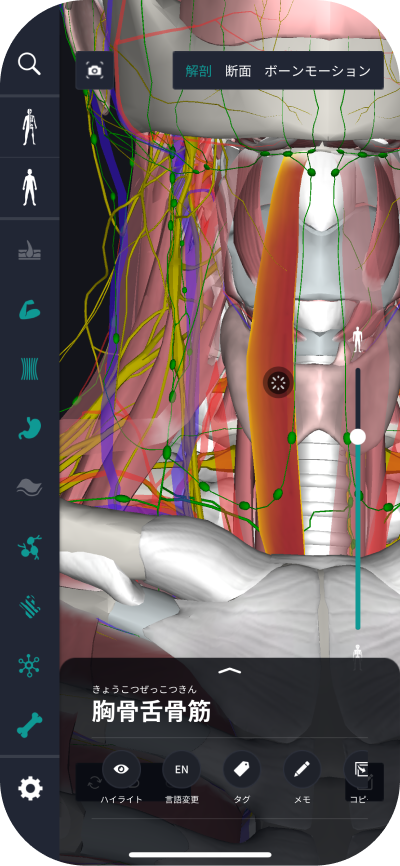

解剖学アプリケーションでは、厳選された解剖学3Dモデルを見ることができます。このモデルでは、表面・断面・神経系など様々な観察方法があります。今回は、解剖学アプリケーションを使ってご説明します。

胸骨舌骨筋について

胸骨舌骨筋(きょうこつぜつこつきん)は、頸部の深層に位置する筋肉で、胸骨と舌骨を結びます。この筋肉は、嚥下(飲み込み)や発声、呼吸に深く関与しており、舌骨を下げることで、これらの重要な機能をサポートします。

胸骨舌骨筋の構造は、胸骨の前部から起こり、舌骨の下部に挿入されます。この筋肉は、舌骨を下方に引き、嚥下の際に食物が喉を通過する際に助けとなります。また、胸骨舌骨筋は発声にも関わり、舌骨が適切に動くことで、発音の安定が保たれます。胸骨舌骨筋は、嚥下や呼吸の動作において、非常に重要な役割を果たしています。

胸骨舌骨筋が正常に機能しない場合、嚥下に問題が生じ、食物が正しく喉に運ばれなくなることがあります。また、発声や呼吸にも影響を与える可能性があります。そのため、この筋肉の機能を強化するためのリハビリやエクササイズが重要です。特に、舌骨を引き下げる動作に関わるため、首や喉の筋肉を強化することが、健康維持に寄与します。

胸骨舌骨筋の働きが円滑であることは、健康な嚥下機能と呼吸機能の維持に不可欠です。リハビリテーションやストレッチ、筋力トレーニングを通じて、この筋肉を強化することは、飲み込みの能力を改善し、喉の機能をサポートするために役立ちます。

学習ポイント

解剖学的理解

胸骨舌骨筋は、胸骨の前部から始まり、舌骨に向かって走行しています。筋肉の起始は胸骨の上部であり、舌骨には舌骨の下部に付着します。この筋肉は、首の前面に位置するため、視覚的に理解するには解剖学的な模型や3Dアプリケーションを使用するのが有効です。これらのツールを使って筋肉の起始と停止を明確に確認し、他の筋肉との関係を学ぶことで、胸骨舌骨筋の位置関係がより理解しやすくなります。

筋肉の機能理解

胸骨舌骨筋の主な機能は、舌骨を引き下げることです。これにより、嚥下(飲み込み)の際に食物が正しく喉に運ばれるのを助けます。胸骨舌骨筋は、嚥下において舌骨を安定させるため、特に重要です。また、この筋肉は、呼吸にも関与しており、舌骨の動きが呼吸器系と密接に関連しています。正常な機能が失われると、嚥下や発声に障害が生じることがあります。胸骨舌骨筋の働きを理解することは、これらの生理的な機能を支えるために非常に重要です。

実践的な応用

胸骨舌骨筋をターゲットにしたエクササイズやリハビリテーションは、嚥下障害や呼吸器系の問題に対して効果があります。例えば、首や喉のストレッチや特定の呼吸法を使うことで、胸骨舌骨筋の働きを活性化できます。臨床現場では、嚥下障害がある患者に対して、この筋肉を強化するリハビリが行われることがあります。筋肉の機能を理解し、リハビリに取り入れることで、健康を維持するための効果的なアプローチが可能になります。

人体解剖学の勉強法

人体解剖学のアプリケーションを活用した具体的な勉強方法についてご説明いたします。

過去の学習履歴を確認し、反復練習

解剖学の学習履歴を確認し、効果的に反復練習するためのステップは以下の通りです。

1.アプリケーションで学習履歴を確認する

アプリケーションで学習履歴を確認することは、解剖学の学習を効果的に進めるための重要なステップです。まず、アプリを起動し、メインメニューから学習履歴のセクションに移動します。多くの解剖学アプリは、進捗状況をグラフやリスト形式で表示し、どの部位について学んだか、どれくらいの時間を費やしたかを視覚的に確認できるように設計されています。

このデータを活用することで、自分がどの分野で強みを持ち、どの分野でより多くの時間と努力を費やす必要があるかを把握することができます。専用のタグやノート機能を利用して、特に苦手な部位や再学習が必要な箇所をマーキングすることもおすすめです。学習履歴を定期的に確認し、過去の学習内容を振り返ることで、効率的な復習と理解の深化につながります。

2.反復学習の計画を立てる

学習履歴を元に効率的な反復学習の計画を立てることは、知識の定着を促進する上で極めて効果的です。まず、弱点や再学習が必要な箇所を特定します。次に、これらの学習項目を週ごとや月ごとのカレンダーに振り分け、具体的な学習スケジュールを作成します。計画的に進めることで、各部位を満遍なく学習し、一度に大量の情報を詰め込むのを避けることができます。

タスク管理アプリやデジタルカレンダーを活用して、学習リマインダーを設定すると効果的です。また、定期的に進捗状況を見直し、必要に応じて計画を修正する柔軟性も持ち合わせることが重要です。目標を持って計画的に学習を進めることで、効率よく解剖学の知識を身につけることができます。

3.3D機能を活用して視覚的に学ぶ

3D機能を活用することで、解剖学の学習は視覚的により理解しやすくなります。3Dモデルは、人体の構造を立体的に表示し、各部位を詳細に観察することができます。これにより、平面的な図では捉えにくい深層の筋肉や臓器の位置関係を直感的に把握することが可能になります。例えば、特定の筋肉や骨を回転させたり、ズームイン・ズームアウトすることで、細部まで詳しく学ぶことができます。

また、3Dモデルを使って各部位の断面図を表示する機能を持つアプリも多く、内部構造の理解を深めるのに役立ちます。このような視覚的情報の多様性は、記憶の定着を助け、試験や実践の場での即時対応力を向上させます。3D機能を活用し、視覚的に学ぶことで、解剖学の知識をより深く、かつ効率的に習得することができます。

具体的にメモ機能を活用する

学習中に気づいたことやポイントを忘れないようにメモします。メモ機能には、文字入力や画像保存、書き込みメモなど用途に合わせて使い分けることができます。メモをタグ付けして、後から確認しやすくしましょう。

定期的に学習内容をクイズ形式でテストする

定期的に学習内容をクイズ形式でテストすることは、解剖学の知識を定着させるための非常に効果的な方法です。クイズ形式のテストは、知識を反復する一方で、自分の理解度や不足している部分を客観的に把握する手助けとなります。

例えば、学習アプリを使って特定の期間ごとにクイズを実施することで、学習した内容を再確認し、記憶を強化することができます。クイズの形式は選択肢問題、穴埋め問題、短答問題など多岐にわたりますが、それぞれが異なる角度からの理解を助け、様々な種類の知識を活用する力を養います。

フィードバックをもらう

可能であれば、他の学習者や専門家からフィードバックをもらいましょう。自分の理解不足や改善点を見つける手助けになります。また、定期的に自分をテストすることで、学習のモチベーションを維持することもできます。達成感や進歩を感じることで、継続的な学習の意欲が高まります。

まとめ

今回はアプリケーションを活用した「胸骨舌骨筋」に関する勉強方法について解説しました!

ここまで読んでくださりありがとうございます。

この記事を読んで解剖学への学習の手助けになったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!