はじめに

本記事では「縫工筋(ほうこうきん)とは?場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を人体解剖図で解説」について詳しく解説します。

踵腓靭帯(しょうひじんたい)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

「縫工筋」とは何か、その役割は?

人体解剖図を見てみると、縫工筋は体の中で最も長い筋肉の一つであることがわかります。

この筋肉は特に股関節を曲げたり膝を少し曲げるときに働いています。

しかし、縫工筋の主要な役割は、足全体の動きをスムーズにし、全体の調和を保つことです。

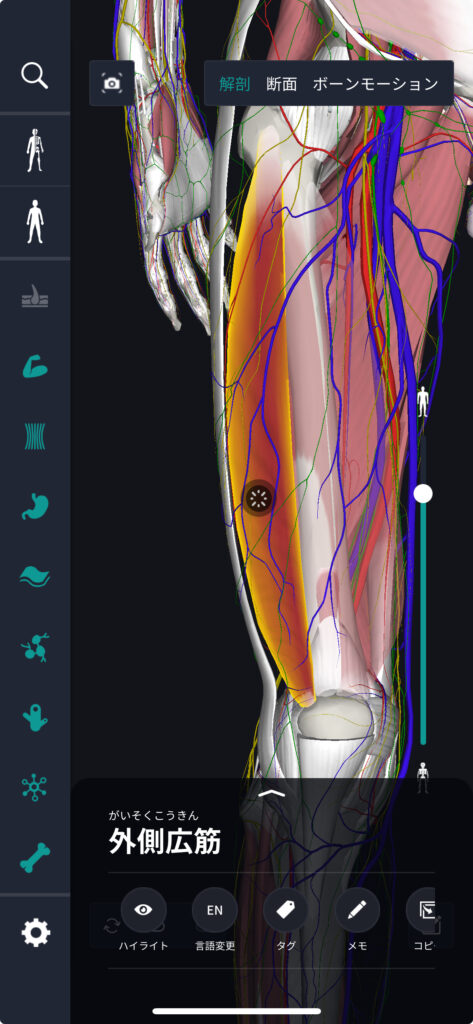

「縫工筋」の位置

人体解剖図から縫工筋の位置を確認すると、縫工筋は骨盤の上部から脛骨(膝の骨)の内側まで走っているのがわかります。

縫工筋がとても長く螺旋状に走ることからその特徴的な名前がつけられました。

試験に役立つ!「縫工筋」を覚えるコツ

人体解剖図を使って縫工筋を覚える一つのコツは、縫工筋が人間の体で最も長い筋肉の一つであるという事実を覚えておくことです。

その主な役割は股関節を曲げたり膝を少し曲げることですが、それ以上に重要なのは足全体をスムーズに動かし調和を保つことです。

また、「縫う」と「工」が合わさった言葉が縫工筋の形状を表していることも覚えておくと良いでしょう。

「縫工筋」の英語名・ラテン語名

さらに、人体解剖図で縫工筋を探すときには、英語名である「Sartorius muscle」やラテン語名である「Musculus sartorius」を覚えておくと便利です。

まとめ

縫工筋とは、股関節を曲げたり膝を少し曲げるときに働くことから、その名前がつけられました。

人体解剖図を用いてその位置を確認すると、縫工筋が骨盤の上部から膝の内側まで走っているのが見て取れます。

この筋肉は足全体をスムーズに動かし、全体の調和を保つ機能を果たしています。

そして、人体解剖図をはじめとする学習ツールを利用することで、このような脇役的な筋肉も主役級の筋肉と同じくらい重要であることが理解できます

今回は「縫工筋」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!