はじめに

本記事では「棘上靱帯」について詳しく解説します。

棘上靱帯は背骨を支える重要な靱帯の一つです。本記事では、その読み方、特徴、場所・位置、覚え方、英語・ラテン語名、豆知識、そしてクイズを通して、棘上靱帯のすべてを網羅的に紹介します。人体解剖図を交えた詳細な解説により、棘上靱帯の理解を深めることができます。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

棘上靱帯(きょくじょうじんたい)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

棘上靱帯とは

棘上靱帯(きょくじょうじんたい)は、脊椎(せきつい)を構成する椎骨(ついこつ)同士をつなぐ重要な靱帯です。この靱帯は、背骨を形成する際に重要な役割を持ち、体の安定性に寄与します。

棘上靱帯の読み方

棘上靱帯の読み方は、`きょくじょうじんたい`です。漢字の難しさから、初めて聞く人には難解に思えるかもしれませんが、「棘(きょく)」「上(じょう)」「靱帯(じんたい)」と分けて覚えると理解しやすいです。

棘上靱帯の特徴

棘上靱帯の大きな特徴は、その位置と役割です。この靱帯は、主に背骨を直立させ、運動時に安定性を提供します。また、この靱帯は他の靱帯と連携して、脊椎を一体として機能させる役目も果たします。

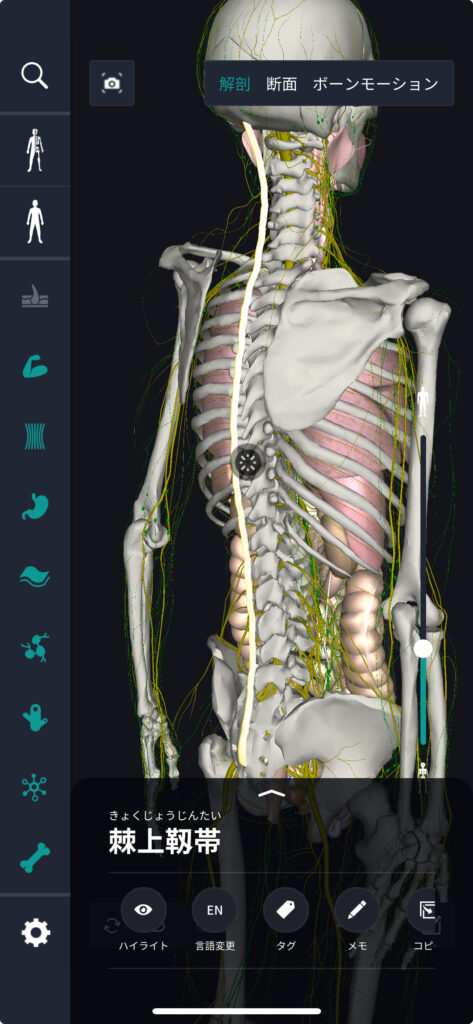

棘上靱帯の場所・位置

棘上靱帯の場所は、脊柱(背骨)の後ろ側に位置し、第七頸椎(C7)から始まり、腰椎(L5)の棘突起に至るまで続きます。この靱帯は、棘突起(きょくとっき)と呼ばれる背骨の突起部分を縦に繋いでいます。人体解剖図を参考にすると、この靱帯の位置をより明確に理解することができます。

棘上靱帯の覚え方

棘上靱帯は、背骨の「棘突起」を覆う靱帯です。「棘」という文字から背骨の「棘突起」を連想し、「上」という言葉から、棘突起の「上部」に位置することを覚えると良いでしょう。こうすることで、棘上靱帯が背骨の棘突起を覆う位置にあることが明確に想像しやすくなります。

棘上靱帯の英語・ラテン語

英語では、棘上靱帯は “Supraspinous ligamentt” と表され、ラテン語では “Ligamentum supraspinale” となります。

棘上靱帯の豆知識

棘上靱帯は、一般的な日常生活だけでなく、スポーツ選手やダンサーにとっても重要です。背骨の安定性が要求される動作において、この靱帯は欠かせません。さらに、高齢になるとこの靱帯の弾力性が低下するため、背骨の柔軟性も減少します。これは、腰痛などの原因となりやすいです。日常的なストレッチや姿勢の改善が、棘上靱帯の健康維持につながります。

棘上靱帯に関連する組織:棘突起の特徴

棘突起(きょくとっき)は脊椎を構成する椎骨の一部であり、背中側に突出している骨の突起部分です。棘突起は、脊椎の椎骨ごとに一つずつ存在し、棘上靱帯がこの突起の上を縦に走行しているため、非常に重要な組織です。この突起は、背中を通る筋肉や靭帯の付着点として機能し、体の姿勢を維持し、様々な動作を可能にしています。

棘突起の形状は尾のように細長く、丸みを帯びています。各椎骨の棘突起は、首の部分にある頸椎(けいつい)、胸部にある胸椎(きょうつい)、腰部にある腰椎(ようつい)にそれぞれ存在し、形状や長さは部位によってわずかに異なります。頸部では細かく繊細な構造を持ち、胸部ではやや長く、腰部ではさらに太くて強固な形状になっています。

棘上靱帯に関連する組織:棘突起の場所・位置

棘突起の位置は非常に明確で、背中側から容易に触れることができる部分にあります。具体的には、各椎骨の棘突起は次のように配置されています。

頸椎(けいつい)

– 頸椎(C1〜C7)の棘突起は首の後ろにあり、特に第七頸椎(C7)は、他の頸椎よりも突き出しているため、触れやすい部位として知られています。棘上靱帯はこの部分から始まります。

胸椎(きょうつい)

– 胸椎(T1〜T12)の棘突起は背中の上部から中部にかけて配置されています。この部分は、背骨が湾曲していることから、棘突起が互いに重なって上向きに傾斜しているのが特徴です。

腰椎(ようつい)

– 腰椎(L1〜L5)の棘突起は下背部に位置し、他の部位よりも太くて強固です。腰椎の棘突起はしっかりとした支えを提供し、特に重い物を持ち上げるなどの動作において重要な役割を果たします。

棘上靱帯に関連する組織:棘突起の豆知識

棘突起についての興味深い豆知識はいくつかあります。

姿勢の維持

– 棘突起は姿勢を維持するためのキーポイントです。例として、正しい姿勢を取る際に背筋が伸びると、棘突起が一直線になることで確認できます。一方、悪い姿勢では棘突起の配列が崩れ、腰痛や首のこりなどが発生しやすくなります。

筋肉の付着点

– 棘突起は多くの筋肉の付着点としても機能します。背筋(脊柱起立筋)や僧帽筋(そうぼうきん)などの大きな筋肉が棘突起に付着しており、これらの筋肉が協調して働くことで、複雑な背中の動きを可能にしています。

触診の目安

– 医療現場では、棘突起が触診の目安となります。医学的な診断やリハビリテーションにおいて、医師や理学療法士は棘突起を手掛かりにして正確な椎骨の位置を確認し、異常の有無を診断します。

棘突起は棘上靱帯と密接に関連しており、背骨の安定性と身体の動きを支える重要な部位です。これらの知識を通じて、棘突起の役割と機能についての理解が深まりました。本記事を参考に、身体の構造や機能についてさらに学びを深めてください。

棘上靱帯のクイズと正答

Q1.棘上靱帯はどこの部分に位置していますか?

– a. 膝

– b. 背骨

– c. 手首

正答: b. 背骨

Q2. 棘上靱帯の英語名は何ですか?

– a. anterior cruciate ligament

– b. supraspinous ligament

– c. medial collateral ligament

正答:b. supraspinous ligament

まとめ

今回は「棘上靱帯」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!