はじめに

本記事では「頭板状筋」について詳しく解説します。

頭板状筋は、首の後ろ側に存在する筋肉の一つで、頭を後ろに傾けたり回したりする動作に寄与します。本記事では、その構造、機能、重要性、そして関連するいくつかの健康問題について検討します。また、頭板状筋の健康を維持するための方法や、不調時に役立つ対処法についても探求します。筋肉の働きや、体の他の部位との関連性にも触れ、総合的な理解を目指します。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

頭板状筋(とうばんじょうきん)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

頭板状筋とは

頭板状筋は我々の首の後ろ側に存在する筋肉の一つです。その主な役割は、頭を後ろに傾けたり回旋させたりすることです。日常生活では意識することは少ないかもしれませんが、この筋肉は姿勢の維持や首の動きに重要な役割を果たしています。

頭板状筋の読み方

頭板状筋は、「とうばんじょうきん」と読む。日本語の読み方を知ることは、医学や解剖学においての理解を深める第一歩になりますのでぜひ覚えましょう。

頭板状筋の特徴

頭板状筋は首の後ろ側に位置し、付近の筋肉と協力して首の回旋や伸展に関与します。この筋肉は広がってはいませんが、その動きは首の動作に大いに影響を与えます。

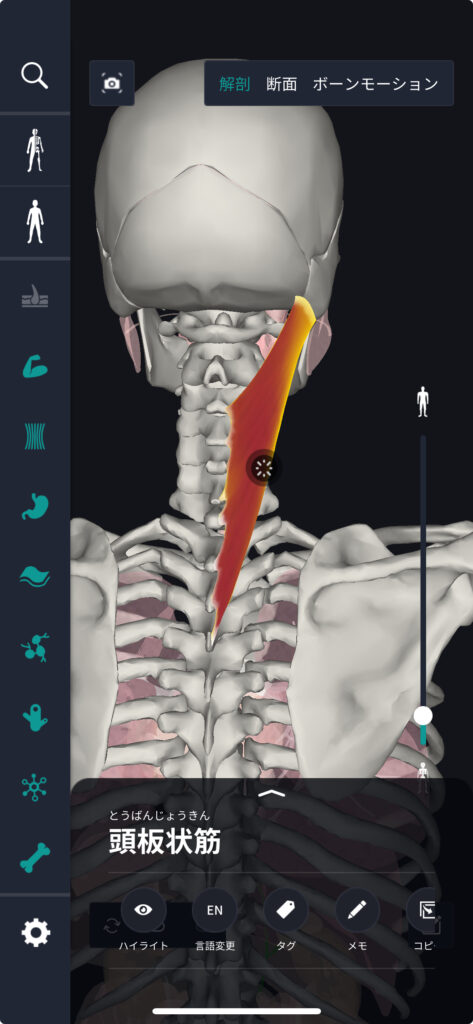

頭板状筋の場所・位置

頭板状筋は首の後ろ側から頭の底部にかけて位置しています。具体的には、首の後ろから後頭部まで拡がってはいませんが、他の首の筋肉とともに機能し、その動きを支えます。

頭板状筋の覚え方

「首の後ろから頭の底部にかけて存在し、頭を回旋させる筋肉」と覚えておくと良いです。このシンプルなイメージが理解を助けてくれます。加えて、「首の動きを補助する」というポイントも、記憶に留めておくと役立つでしょう。

頭板状筋の英語・ラテン語

頭板状筋の英語及びラテン語名として正しいのは “Splenius Capitis muscle” です。この筋肉は首の後部に位置し、首や頭の動きを助ける役割を持ちます。

頭板状筋の豆知識

頭板状筋そのものが帽子の圧迫によって直接頭痛を引き起こす可能性は極めて低いです。しかし、ストレスや姿勢の悪さなどにより後頭部や首の筋肉が緊張し、それが頭痛として現れることがあります。この筋肉を意識的にリラックスさせることで、緊張性頭痛の緩和に役立つことがあります。

頭板状筋に関連する組織: 頭蓋骨の特徴

頭板状筋(とうばんじょうきん)は、首から頭部にかけての背中側に位置する筋肉であり、頭の動きや姿勢の維持に重要な役割を果たしています。この筋肉が付着している頭蓋骨の部分について詳細に見ていきましょう。頭蓋骨は、人体の骨格構造の中でも特に複雑で重要な部分の一つです。頭部を保護し、脳を格納する役割を果たしています。だいたい22個の骨から構成され、その間接部分には縫合(ほうごう)という繊維性の結合組織が存在します。

頭蓋骨には大きく分けて以下の部分があります。

頭頂骨(とうちょうこつ)、側頭骨(そくとうこつ)、後頭骨(こうとうこつ)

これらの骨は、頭板状筋の付着やその近隣にあり、首や頭の動きをサポートしています。例えば、頭板状筋は側頭骨の乳様突起(にょうようとっき)や後頭骨の外側端に付着しています。これらの骨がしっかりした構造を持つことが、頭板状筋の機能を支える要因となっています。

頭板状筋に関連する組織:頭蓋骨の場所・位置

頭板状筋は、頭部と首の後部に走る筋肉であり、その付着部位である頭蓋骨の位置関係が非常に重要です。具体的には、次のような骨や位置に関係しています。

側頭骨は頭蓋骨の側面に位置し、乳様突起が特徴的です。この部分に頭板状筋が付着し、頭部を後方に引っ張る運動をサポートします。一方、後頭骨は頭蓋骨の後部に位置し、上項線という筋肉の付着部が存在します。この上項線にも頭板状筋が付着し、後頭部を安定させる役割を果たしています。

位置関係を理解することで、頭板状筋がどのように頭蓋骨に作用しているのか、またどのように頭部や首の動きをサポートしているのかがよくわかります。特に、これらの付着部位がしっかりとした構造を持っていることが、頭板状筋の機能を十分に発揮させるために必要不可欠です。

頭板状筋に関連する組織:頭蓋骨の豆知識

頭蓋骨には、頭板状筋に関連する興味深い知識がいくつかあります。以下にいくつかの豆知識を紹介します。

頭蓋骨の縫合線(ほうごうせん)

縫合線は、頭蓋骨の各部分が連結する線ですが、成長につれて少しずつ固まっていきます。このため、個々の縫合線の状態を観察することで、その人の年齢や成長段階を知る手がかりになることがあります。

頭蓋骨の柔軟性

頭蓋骨は、単なる硬い骨だけでなく、一定の柔軟性を持っています。これは、頭にかかる衝撃を効果的に吸収し、脳を保護するためです。

側頭骨の多機能性

側頭骨には耳の構造が含まれており、聴覚の役割も担っています。また、側頭骨の乳様突起には頭板状筋が付着しているため、首と頭部を連携させる役割も持っています。

これらの知識を持つことで、頭蓋骨の役割やその重要性をより深く理解することができます。頭板状筋との関連性を考えるとき、その付着部位や機能だけでなく、全体の構造や特徴も把握しておくことが役立ちます。

頭板状筋のクイズと正答

Q1. 頭板状筋はどこに位置していますか?

正答:首と背中の上部に位置する筋肉です。

Q2. 頭板状筋の主な役割は何ですか?

正答:頭を後ろに反らせたり、首を左右に回旋させたりする役割があります。

まとめ

今回は「頭板状筋」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!