はじめに

本記事では「手掌腱膜」について詳しく解説します。手掌腱膜とは、手のひらの構造を支え、手の動きをスムーズにするための重要な役割を担っています。この膜は、手指の動きを助け、力を分散させることで、手の疲労を軽減するなど、日常生活において非常に重要な機能を果たしています。手掌腱膜に起こり得る疾患や損傷についても触れ、その予防方法や治療法についても解説します。

本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

手掌腱膜(しゅしょうけんまく)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

手掌腱膜とは

手掌腱膜は、手のひらに位置し、手の動きをスムーズにし、また手の形を維持するのに重要な役割を果たしています。この腱膜は、複数の腱や筋肉、骨と連携しており、手の機能的な動作を実現するための基盤となっています。特に、物を握る、押すなどの行為において重要です。

手掌腱膜の読み方

手掌腱膜は、日本語で「しゅしょうけんまく」と読みます。これは、漢字の読み方から来ており、手のひら(手掌)にある腱を包む膜(腱膜)という意味を持ちます。

手掌腱膜の特徴

手掌腱膜は、非常に頑丈で弾力性のある膜です。このため、手掌腱膜は、日常生活で手を使う際に発生するさまざまなストレスから手を保護する役割を果たしています。また、指を曲げ伸ばしする際の摩擦を軽減し、スムーズな動きをサポートしています。

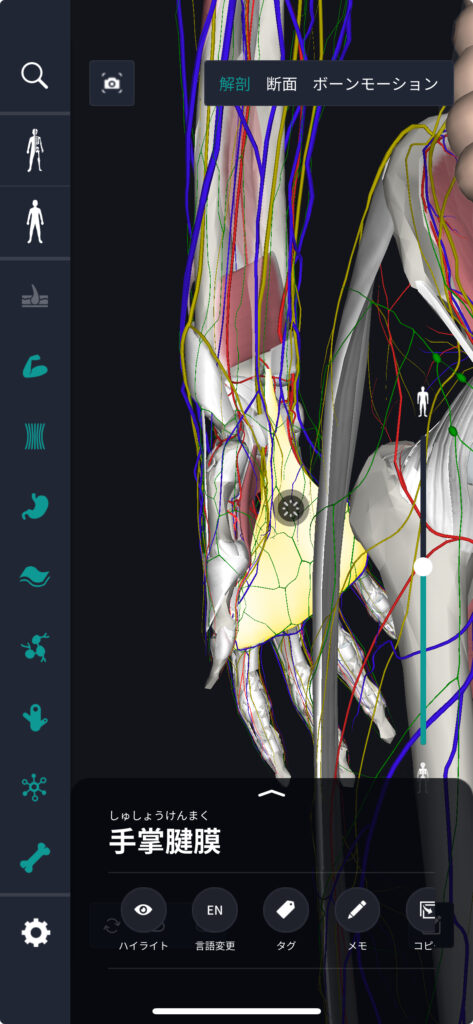

手掌腱膜の場所・位置

手掌腱膜は、手のひら全体に広がっており、特に指の付け根から始まって掌の深部に至るまで広がっています。それぞれの指には指ごとに独自の腱膜があり、これが互いに連携して手掌の動きを支えています。

手掌腱膜の覚え方

手掌腱膜の位置を覚えるためには、人体解剖図を利用した学習が効果的です。手のひらを広げ、指の付け根から手の深部に腱膜が広がっている様子を視覚化することで、その構造と機能をより深く理解することができます。

手掌腱膜の英語・ラテン語

手掌腱膜の英語では、”palmar fascia” または “palmar aponeurosis” と表されます。ラテン語では同じく “aponeurosis palmaris” と表現されることが多いです。これらの言葉を知っておくと、国際的な文献や資料での情報収集が容易になります。

手掌腱膜の豆知識

手掌腱膜は、加齢や特定の疾患によって硬くなることがあります。これはデュピュイトラン拘縮と呼ばれる状態を引き起こすことがあり、指が曲がったままの状態になることがあります。早期治療と予防が重要です。

手掌腱膜に関連する組織:手根管の特徴

手根管(Carpal Tunnel)は、手首のベースにある狭小な通路です。この通路は、骨と手根管靱帯(手首を横切る厚い靱帯)に囲まれており、中を走る正中神経と腱を保護しています。手掌腱膜は、特にこの手根管靱帯と関連が深く、手根管内の構造を支える役割を果たしています。手根管を通過する正中神経は、手の親指、人差し指、中指、および薬指の一部の感覚と筋肉の動きを制御しています。

手掌腱膜に関連する組織:手根管の場所・位置

手根管は手のひら側、手首の下部に位置しています。手根骨と呼ばれる手首の小さな骨と、それらの骨を覆う手根管靱帯によって形成されています。手掌腱膜はこの領域を覆っており、間接的に手根管の構造と機能に影響を与えています。手掌腱膜の張力や状態は、手根管内の空間に影響を与え、正中神経への圧迫を引き起こす可能性があります。

手掌腱膜に関連する組織:手根管の豆知識

手根管症候群は、狭い通路内の正中神経が圧迫されることで起こります。症状には手のひら側の指の痺れ、痛み、および機能障害が含まれます。手掌腱膜が硬くなることは、手根管内の圧力を高め、症状を引き起こす原因の一つとなり得ます。また、手根管症候群のリスクを高める因子には、反復する手の動作、手首の炎症、または手首にかかる過度な圧力があります。

手掌腱膜や手根管に関連する疾患の予防には、手首を適度に休ませる、ストレッチや強化運動を行うことが効果的です。また、作業環境を改善することで、手根管症候群のリスクを減らすことができます。

この記事を通して、手掌腱膜と手根管の関係についての理解を深め、より健康な手の使用法を学ぶきっかけになればと思います。

手掌腱膜に関するクイズ

Q1: 手掌腱膜は手のどこに位置していますか?

A. 手の甲

B. 手のひら

C. 手首

正答: B. 手のひら

Q2: 手掌腱膜の主な機能は何ですか?

A. 手の温度を調節する

B. 握る力を向上させる

C. 手首を保護する

正答: B. 握る力を向上させる

まとめ

今回は「手掌腱膜」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!