はじめに

本記事では「広頸筋」について詳しく解説します。

広頸筋は首の側面にある筋肉で、頭の傾きや回転に関与しています。その構造、機能、そして広頸筋が緊張する原因と緩和方法についても触れます。また、広頸筋に関連する一般的な問題やその影響を受ける可能性がある他の身体部位についても解説し、適切なストレッチやエクササイズで広頸筋の健康を維持する方法を提案します。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

広頸筋(こうけいきん)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

広頸筋とは

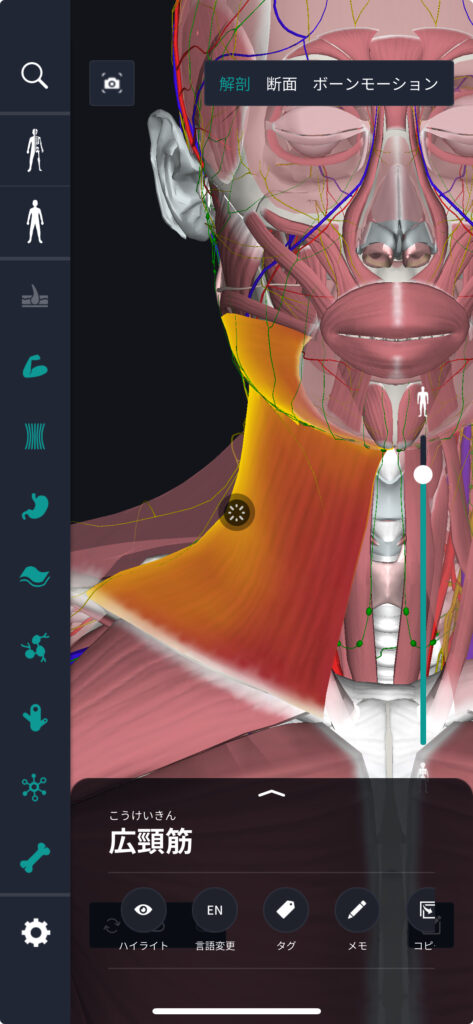

広頸筋は、人体の首の側面に位置する比較的薄く広がった筋肉です。首の動きを支え、頭部の傾斜や回転に関与しています。この筋肉は、日常生活の中で頻繁に使われるため、健康状態や美容の観点からも重要視されます。人体解剖図を見ると、広頸筋が首から肩にかけて広がっている様子が詳細にわかります。

広頸筋の読み方

「広頸筋」は「こうけいきん」と読みます。頭文字の「こう(広)」は「広い」、「けい(頸)」は「首」を意味し、その名の通り首の側面に広がる筋肉であることを表しています。

広頸筋の特徴

広頸筋は、外観上でも目立つ筋肉です。特に運動選手や身体活動が多い人では、この筋肉が発達し、首の側面に筋肉のラインが見られることがあります。また、血流や神経伝達が活発であるため、首の健康を保つためにも重要な役割を持っています。

広頸筋の場所・位置

人体解剖図を利用して広頸筋の位置を確認すると、耳の下から鎖骨と胸骨の間を通り、首の側面を覆うように広がっていることが分かります。上部は頭蓋骨のマストイド突起に、下部は鎖骨につながっています。

広頸筋の覚え方

広頸筋の場所や働きを覚えるためのコツとしては、首を傾ける動作を意識することが挙げられます。頭を横に傾けるとき、その側の広頸筋が収縮しているのを感じられるので、この感覚を通じて筋肉の位置や役割を理解することができます。

広頸筋の英語・ラテン語

英語では「Sternocleidomastoid muscle」と呼ばれます。また、ラテン語では「Musculus sternocleidomastoideus」と表現されます。これらの名称は、筋肉が鎖骨(Sternocleido)、肩甲骨(Mastoid)につながっていることを示しています。

広頸筋の豆知識

意外と知られていない事実ですが、広頸筋はストレスや緊張が溜まりやすい部位でもあります。長時間のデスクワークや不適切な姿勢は、この筋肉に負担をかけ、首や肩のこりへとつながることがあります。適切なストレッチやマッサージにより、ストレスの蓄積を防ぐことが可能です。

広頸筋に関連する組織:首の側方への傾斜の特徴

広頸筋は側頸部に位置する筋肉で、首の側方への傾斜や回旋を支援します。この筋肉は主に、頭部を側方へ傾けるときや、身体を固定した状態で首を横に向けるときに活動します。首を傾けるシンプルな動作も、広頸筋がしっかりと機能していることにより、スムーズに行われます。

広頸筋の特徴は、首だけでなく、上体のバランスや姿勢維持にも影響を及ぼすことです。この筋肉が弱い、または硬直していると、首の痛みや頭痛、肩こり等の原因となることがあります。そのため、広頸筋を適切にケアすることは、首の健康はもちろん、全身の健康にも繋がります。

広頸筋に関連する組織:首の側方への傾斜の場所・位置

広頸筋、または胸鎖乳突筋は、首の前面と側面に位置し、耳の下のマストイド突起から始まって、鎖骨と胸骨につながります。首を側方に傾けるとき、この筋肉が収縮し動きをサポートします。反対側の広頸筋がリラックスすることで、首はより柔軟に側方に傾きます。この収縮とリラックスのバランスが重要であり、片方の筋肉に過度の緊張が生じると首や肩まわりの不調を招くことになります。

広頸筋に関連する組織:首の側方への傾斜の豆知識

広頸筋は、その柔軟性によって、首の動きの幅を左右します。ストレッチや適切なエクササイズによって、この筋肉の柔軟性を保ち、健康な首の動きを維持することが可能です。また、長時間同じ姿勢でいることは広頸筋に負担をかけるため、定期的にストレッチをすることが推奨されます。

日常生活においても、首を支える広頸筋の健康は非常に重要です。例えば、正しい姿勢を保つことは、広頸筋に過度な負荷がかからないようにする上で効果的です。また、パソコン作業などで長時間同じ姿勢を取る場合には、適度に休憩を取り、首や肩のストレッチを行いましょう。

広頸筋のクイズと正答

Q:広頸筋がつながっている骨はどれか?

1. 肋骨

2. 胸骨または鎖骨

3. 腰椎

A:2. 胸骨または鎖骨

まとめ

今回は「広頸筋」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!