はじめに

本記事では「口輪筋」について詳しく解説します。

口輪筋は、顔の表情を形作るのに重要な役割を持つ筋肉の一つで、特に唇の動きを制御し、話す、食べる、表情を作るといった日常生活の基本的な活動に欠かせないものです。この筋肉の構造、機能、そして口輪筋に関連する一般的な健康問題やそのケア方法について詳しく見ていきます。健康な口輪筋は、良好な口腔衛生と密接に関連し、表情豊かなコミュニケーションを支える健康な口輪筋は、良好な口腔衛生と密接に関連し、表情豊かなコミュニケーションを支える基盤となります。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

口輪筋(こうりんきん)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

口輪筋とは

口輪筋は、わたしたちが日常生活で用いる顔の筋肉の一つです。表情を作ったり、食べ物を口に運んだり、話したりする際に中心的な役割を果たします。この筋肉は、顔の動きに直結しており、人とのコミュニケーションにも大きく影響します。

口輪筋の読み方

口輪筋は、「こうりんきん」と読みます。この読み方は、その機能と位置を念頭に置くと理解しやすくなります。

口輪筋の特徴

口輪筋の最大の特徴は、唇の周りを囲むように配置されている点です。この筋肉は、表情を豊かにするだけでなく、言葉を発する際の口の形状を作るのに必須です。

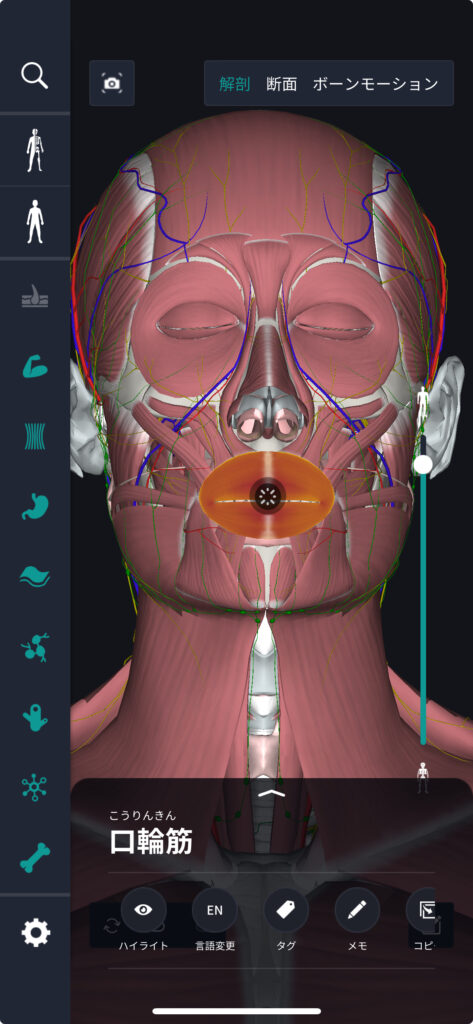

口輪筋の場所・位置

口輪筋は、正確には唇の周囲に位置しています。人体解剖図を見ると、この筋肉がどのように唇を取り囲んでいるかが一目でわかります。特に、横顔を示す解剖図では、その配置と機能の関係を理解しやすいでしょう。

口輪筋の覚え方

口輪筋の覚え方には、”唇を囲む輪”というイメージを持つことが効果的です。このシンプルな覚え方は、筋肉の名前とその機能を結びつけるのに役立ちます。

口輪筋の英語・ラテン語

口輪筋の英語名は “Orbicularis Oris Muscle” であり、ラテン語では “Musculus orbicularis oris” と表記されます。これらの名称は、医学的な文脈や学術的な討論でよく使われます。

口輪筋の豆知識

口輪筋は、人によって筋力や活発さが異なり、それが表情のバリエーションに繋がります。また、楽器を演奏する人々、特に管楽器奏者は、この筋肉を鍛えることが多いという興味深い事実があります。

口輪筋に関連する組織:腹直筋の特徴

唇は、柔軟性と感触の良さが特長で、その赤みがかった色は血管が皮膚表面に近いことに由来します。唇の表面は非常に感受性が高く、温度や触感を細かく感じ取ることができます。この感覚の鋭敏さは、食事をする際に食べ物の温度や質感を評価するのに役立ちます。

口輪筋について言及すると、この筋肉は唇の周囲を取り囲んでおり、唇を閉じたり、表情を作ったりするのに必要な動きを司ります。口輪筋の収縮によって、笑ったり、しかめ面をしたり、驚いた表情をしたりすることが可能になります。口輪筋の活動性は、声のトーンを調節し、より明瞭な発音を可能にすることも重要です。

口輪筋に関連する組織:腹直筋の場所・位置

唇は顔の中央部に位置し、上唇と下唇の二つから構成されます。上唇は鼻の下の溝から始まり、下唇はあごのふくらみまで続きます。唇とその周囲の構造は、食事、発声、表情の作成において中心的な役割を果たします。上唇と下唇が合わさる部分は、しっかりと閉じることができ、これが食べ物や飲み物を口内に保持するのに役立ちます。

口輪筋に関連する組織:腹直筋の豆知識

人は年を取るにつれて、唇の厚みが薄くなります。これは、唇のコラーゲン量が減少するためです。 唇の色は、その人の血流量や血液の酸素飽和度に影響されます。また、冷気やストレスなど、外部からの影響によっても変わりやすいです。唇の動きや形は、その人の心理状態を表すことがあります。例えば、緊張すると唇を噛んだり、喜びで唇が自然と微笑むような動きが見られます。

口輪筋のクイズと正答

Q1.口輪筋は主にどの機能を担う筋肉ですか?

正答: 話す、食べる、表情を作る

Q2. 口輪筋の英語名は何ですか?

正答: Orbicularis Oris Muscle

まとめ

今回は「口輪筋」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!