はじめに

本記事では「外肋間筋」について詳しく解説します。

外肋間筋は、呼吸に重要な役割を果たす筋肉の一つで、骨格筋のカテゴリーに属します。これらの筋肉は、胸郭の拡張を助け、効率的な呼吸を支援するために働きます。記事では、外肋間筋の構造、機能、それに関連する健康問題について詳細に説明しています。さらに、この筋肉群を強化するエクササイズも紹介しており、日々の健康維持に役立つ情報が満載です。外肋間筋に関する豊富な知識を提供する本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

外肋間筋(がいろっかんきん)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

外肋間筋とは

外肋間筋は、胸郭の動きをサポートして呼吸を助ける筋肉の一つです。これらの筋肉は呼吸の際、特に吸気時に重要な役割を果たします。外肋間筋は、骨格筋に分類され、ひとつひとつの肋骨の間に位置しているのが特徴です。

外肋間筋の読み方

外肋間筋は、日本語では「がいろっかんきん」と読みます。

外肋間筋の特徴

外肋間筋は、弾力性があり、筋肉としての収縮によって胸郭を拡張します。これにより、肺に空気が多く取り入れられるようになり、呼吸が助けられます。

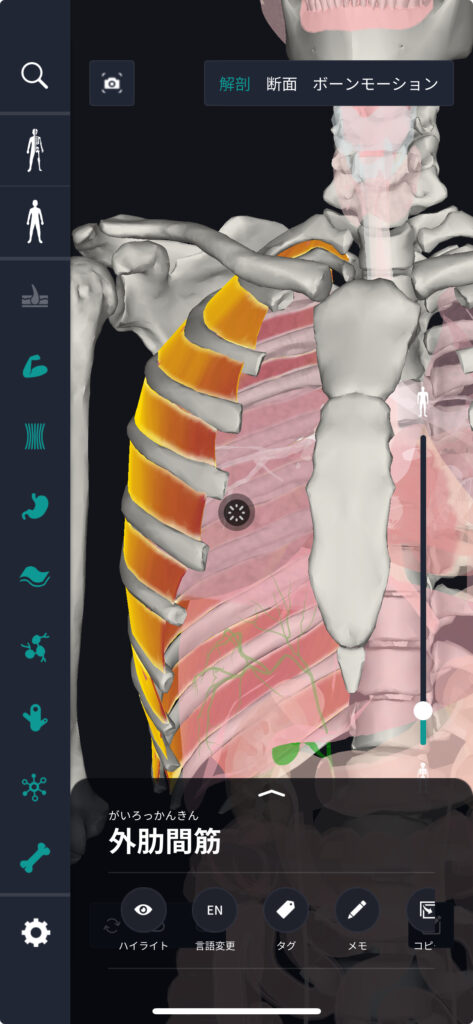

外肋間筋の場所・位置

外肋間筋の位置は、前述の通り、肋骨間にあります。具体的には、第1肋骨と第12肋骨の間に広がっています。人体解剖図を使うことで、外肋間筋が肋骨の間にどのように配置されているかを正確に理解することができます。

外肋間筋の覚え方

外肋間筋を覚える際には、その名前の構成を理解することが役立ちます。「外」という字が示す通り、肋骨の外側に位置し「肋間」という部分は、肋骨と肋骨の間にあることを意味しています。

外肋間筋の英語・ラテン語

外肋間筋の英語表記は External Intercostal Muscles で、ラテン語では Musculi intercostales externi と表されます。

外肋間筋の豆知識

外肋間筋は、老化による衰弱が少ない筋肉の一つであり、高齢者でも比較的機能を保持しやすいとされています。

外肋間筋に関連する組織:肋骨の特徴

肋骨は胸部の構造における重要な構成要素で、主に胸部を保護し内部の臓器(心、肺など)を支持する役割を果たしています。人間の胸部には通常12対の肋骨があり、それぞれが胸椎と胸骨に接続しています。肋骨は形状に応じて異なり、柔軟性と弾力性を兼ね備えているため、呼吸時の胸郭の拡張と収縮を可能にします。

外肋間筋は、これらの肋骨間に位置しており、肋骨の持ち上げと胸郭の拡張を助けることで、呼吸プロセスに積極的に寄与しています。肋骨と外肋間筋は、効果的な呼吸のために密接に連携して機能します。

外肋間筋に関連する組織:肋骨の場所・位置

肋骨は胸椎に後側で接続し、前側では真肋骨の場合は直接胸骨に、偽肋骨と浮き肋骨は間接的または全く接続しない形で配置されています。上部の肋骨は比較的短く、下方に進むにつれて長くなり、最後の2対の肋骨(浮き肋骨)は前方に接続していません。

この配置により、肋骨は動きやすく、外肋間筋を含む呼吸筋の収縮によって容易に持ち上がります。これにより、肺に空気を導入し、効率的なガス交換を促進するためのスペースが拡大します。

外肋間筋に関連する組織:肋骨の豆知識

肋骨にはいくつか興味深い事実があります。例えば、ほとんどの人は12対の肋骨を持っていますが、稀に13対目の肋骨を持つ人もいます。この現象は遺伝的変異によるもので、特に健康に悪影響を及ぼすわけではありません。

また、年齢と共に肋骨は弾力性を失いやすく、特に高齢者では肋骨が容易に折れることがあります。しかし、適切なエクササイズと活動により、骨密度を維持し、肋骨を健康に保つことが可能です。

肋骨と外肋間筋の関係性は、呼吸メカニズムを正確に理解するために重要です。これらの構造がどのように連携して機能するかを理解することで、効率的な呼吸方法や呼吸器系の健康を維持するための方法についての洞察を得ることができます。

白線のクイズと正答

Q1.外肋間筋は、いくつの肋骨の間にありますか?

正答: 外肋間筋は、第1肋骨と第12肋骨の間、つまり12の肋骨間に存在します。

まとめ

今回は「外肋間筋」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!