はじめに

本記事では「腱板」について詳しく解説します。

腱板は、肩関節の安定性と運動能力を司る重要な構造で、複数の筋肉の腱が合わさって形成されます。この記事では、腱板の解剖学的構造、腱板損傷の原因と症状、そしてその予防と治療法について幅広く解説しています。特に、スポーツ選手や高齢者に見られる腱板損傷は日常生活に大きな影響を及ぼすことがありますが、適切な知識とケアによって管理することが可能です。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

腱板(けんばん)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

腱板とは

腱板とは、肩関節周辺の安定性や可動性を支える重要な役割を果たす筋肉の腱の集まりです。これらの腱は、肩を構成する上腕骨の頭部を覆う形で配置され、肩関節の動きをスムーズにし、また、力強い動作時の脱臼などを防いでいます。人体解剖図を用いた説明では、この腱板が肩関節の機能にいかに重要かが明確に理解できます。

腱板の読み方

腱板は、日本語で「けんばん」と読みます。この読み方は、腱(けん)という組織と板(ばん)という形状を組み合わせたもので、文字通り腱が板のように構造化されていることから来ています。

腱板の特徴

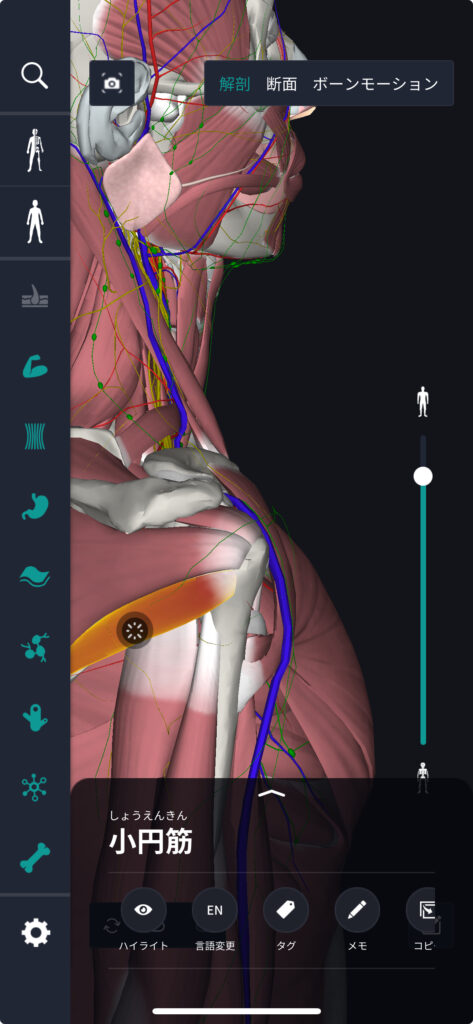

腱板の最大の特徴は、その構成要素である四つの主要な腱、つまり棘上筋腱、棘下筋腱、小円筋腱、肩甲下筋腱が密接に連携して肩関節の動きを支えている点です。これらの腱は互いに接近しながらも独自の働きをしており、複雑な肩関節の動きを可能にします。

腱板の場所・位置

腱板は肩関節の上腕骨頭を取り囲むように配置されています。人体解剖図を見ると、腱板が上腕骨の球形の頭部をカバーしている様子が分かり、肩関節の安定化にどのように寄与しているかを視覚的に確認することができます。

(腱板は四つの主要な腱、「棘上筋腱」「棘下筋腱」「小円筋腱」「肩甲下筋腱」から構成されており、その中の「小円筋腱」を表示しています)

腱板の覚え方

腱板を構成する四つの腱の覚え方としては、それぞれの筋肉の頭文字を取って「棘棘小肩」と覚える方法があります。これは、棘上筋(きょくじょうきん)、棘下筋(きょっかきん)、小円筋(しょうえんきん)、肩甲下筋(けんこうかきん)の頭文字を組み合わせたものです。

腱板の英語・ラテン語

腱板は英語で “Rotator Cuff” と表現されます。ラテン語では “Manschette rotatoria” と呼ばれており、どちらも回旋筋腱輪という肩関節の機能を支える腱の集まりを指します。

腱板の豆知識

肩を酷使するスポーツ選手や高齢の人々では、腱板損傷が一般的な問題となります。早期発見と適切な治療が必要であり、予防のためには適切な肩関節の温存措置と筋力トレーニングが推奨されます。

腱板に関連する組織:回旋筋腱板の特徴

回旋筋腱板は、主に棘上筋 (Supraspinatus)、棘下筋 (Infraspinatus)、小円筋 (Teres Minor)、肩甲下筋 (Subscapularis) の4つの筋肉から構成されます。これらはすべて腱によって上腕骨に結合し、肩関節の円滑な動きをサポートし、肩の脱臼や摩擦による損傷を防ぎます。

回旋筋腱板の各筋肉は、肩関節の異方向への動きによって、特定の機能を果たします。例えば、棘上筋は腕の持ち上げを助け、棘下筋と小円筋は肩の外旋をサポートし、肩甲下筋は内旋の動きを担います。

腱板に関連する組織:回旋筋腱板の場所・位置

回旋筋腱板は肩関節の奥深く、具体的には上腕骨の頭と肩甲骨の間に位置しています。この配置により、腕を上げる、回転させる、そして身体に引き寄せる等の動作を安定して実行可能にします。人体解剖図を見ると、これらの筋肉がどのようにして肩関節周囲に配置されているかがよく分かります。実際には、筋肉の配置は非常に合理的で、肩の最大限の可動域と安定性を提供しています。

腱板に関連する組織:回旋筋腱板の豆知識

回旋筋腱板は、特にスポーツ選手や肉体労働を行う人々において、損傷のリスクが高い部位の一つです。腕を頻繁に頭上に持ち上げる動作は、特に棘上筋にストレスをかけ、炎症や断裂の原因になり得ます。また、年齢とともに、回旋筋腱板の筋肉や腱は弱化しやすくなり、痛みや機能障害を引き起こす可能性があります。しかし、適切な筋力トレーニングと肩関節を守るための技術を用いることで、これらのリスクを最小限に抑えることが可能です。

腱板のクイズと正答

Q1.腱板を構成する四つの腱は何か?

正答: 棘上筋腱、棘下筋腱、小円筋腱、肩甲下筋腱です。

まとめ

今回は「腱板」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!