はじめに

本記事では「頚椎」について詳しく解説します。

頚椎は、首の骨として知られており、人間の首の柔軟性や支持を担っています。この記事では、頚椎の構造、機能、頚椎に関連する一般的な疾患やその治療法について説明していきます。また、日常生活で頚椎を守るための予防策や運動も紹介します。本記事を、身体への理解を深めるために役立ててください。

頚椎(けいつい)に関する動画の視聴はこちらから

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!

頚椎とは

頚椎とは、人体の首部分に存在する脊椎骨のことを指します。頭を支え、様々な方向への首の動きを可能にする重要な役割を担っています。全身を通じて最も可動性に富んだ領域の一つです。人体解剖図を通じて、これらの働きと構造について詳しく解説していきましょう。

頚椎の読み方

頚椎は日本語では「けいつい」と読みます。漢字の「頚」は首や喉を表す時に使用され、「椎」は椎骨や脊柱を意味します。したがって、頚椎とは文字通り「首の骨」を指す言葉となります。

頚椎の特徴

頚椎は人間の脊椎の中で最も上部に位置し、通常7つの椎骨から構成されています。これらはC1からC7までと番号付けされ、C1(アトラス)、C2(アクシス)と呼ばれる上部2つが首の稼働性に特に重要な役割を果たしています。特にC1とC2は形状が他の椎骨と大きく異なり、頭の回転を支える設計になっています。

頚椎の場所・位置

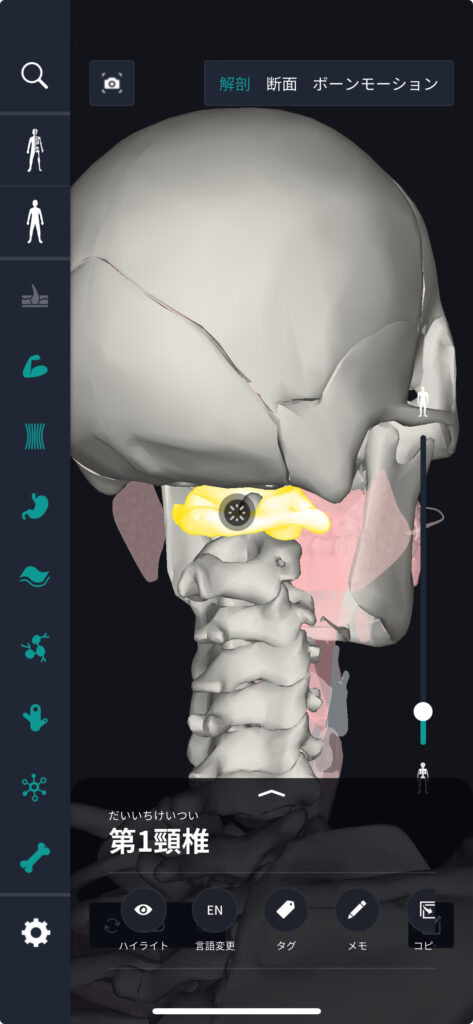

頚椎は頭の下、背骨の最上部に位置し、胸椎に続きます。前面から見た場合、首の中心よりやや後方に位置しています。人体解剖図においては、この複雑な構造が詳細に描かれており、首の動きにどのように貢献しているかが理解しやすくなります。

(頚椎はいくつもあり、図では第一頚椎を表示しています。)

頚椎の覚え方

頚椎は「C1からC7まで7つ」と覚えることが一般的です。この中で、「C1はアトラス、C2はアクシス」と覚えれば、頚椎の中で特に重要な2つの椎骨を抑えることができます。また、頚椎が「首を構成する7つの椎骨」というフレーズで記憶するとイメージしやすくなります。

頚椎の英語・ラテン語

英語で頚椎は “Cervical Vertebrae”(サービカル・ヴァーティブレイ)、ラテン語では “Vertebrae Cervicales” と表されます。ここで「Cervical」は「頚部の」という意味があり、「Vertebrae」は複数形の椎骨を意味します。

頚椎の豆知識

頚椎を通る主な神経と血管は、頭部や上肢へと伸びており、この領域の異常は首の痛みや手足のしびれなど、様々な症状を引き起こす可能性があります。また、頚椎は事故や怪我によって損傷しやすい部位でもありますので、日常生活においても注意が必要です。

頚椎に関連する組織:椎体の特徴

椎体は、脊椎のそれぞれの骨を形成していますが、頚椎に関しては他の部位と比べていくつか独特の特徴があります。まず、頚椎はC1からC7までの7つの椎骨で構成されており、それぞれが異なる形状と機能を持っています。例えば、C1(アトラス)は頭を支え、C2(アクシス)は頭を回転させる役割があります。また、頚椎の椎体は他の脊椎部位の椎体よりも小さく、細かな動きを可能にするためにより多くの関節面を持っています。

頚椎に関連する組織:椎体の場所・位置

頚椎は首の後ろ、頭の底から胸椎にかけて位置しています。C1は最も上にあり、ここから下に向かってC7まで番号が振られています。頚椎椎体の形状は、上下に平らで、前後にはわずかに凸曲しています。これにより、首の前屈、後屈、側屈、回旋といった複雑な動きをスムーズに行うことができます。

頚椎に関連する組織:椎体の豆知識

第1頚椎(アトラス)と第2頚椎(アクシス)は、他の椎骨とは明らかに異なる構造をしており、首の柔軟な動きと頭の支持を可能にしています。

頚椎は、通常人の一生で最も摩耗しやすい脊椎の部位の一つです。頚椎が絶えず重い頭を支え、多方向に動かす必要があるためです。

頚椎椎間板ヘルニアは、頚部の痛みや、手足のしびれ、筋力低下の原因となることがあります。頚椎の健康を維持するためには、適切な姿勢を保ち、定期的な運動を行うことが重要です。

頚椎とそれを構成する椎体は、私たちが日常生活を快適に過ごすために非常に重要な役割を果たしています。適切なケアによって頚椎の健康を守り、長期にわたる快適な生活を実現しましょう。

頚椎のクイズと正答

Q1. 人間の頚椎は通常いくつの椎骨から構成されているでしょうか?

A1. 7つ

Q2. 頚椎の中で、頭の回転に特に重要な役割を果たしている椎骨は何でしょうか?

A2. C1(アトラス)とC2(アクシス)

まとめ

今回は「頚椎」の場所・位置や覚え方、英語・ラテン語表記を解説しました。

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで解剖学への理解が深まったら嬉しいです。

学習は終わりがない長い道のりですが、皆さんの成功を心から祈っています。これからも一緒に学び、国家試験に向けて励みましょう!

ぜひ、次回のブログもお楽しみに。

解剖学アプリ「teamLabBody Pro」でもっと詳しく!

teamLabBody Proは人体の筋肉、臓器、神経、骨関節など全身を網羅した「3D人体解剖学アプリ」です。

複数の被験者のデータを元にCT・MRIデータから人体を忠実に再現。医師監修の医学書レベル内容をあらゆる角度から自由自在に俯瞰できるため、患者様への手術説明や学生の解剖学の勉強など様々な医療シーンに活用可能です。

今回紹介した部位をもっと詳しく見たい方は、ぜひ解剖学アプリ「teamLabBody Pro」をダウンロードしてみてください。

チームラボボディPro 無料ダウンロード

人体の構造の全てがわかる3D解剖学アプリ

チームラボボディProのダウンロードはこちらから!